12 월에

차가운 바람이 옷깃 사이로 스며 들어온다. 사랑하는 친구를 만난 환희도 사라져 버렸다. 꽃도 잎도 모두 부산하게 떠나 버린 빈자리에 나는 나목처럼 서 있다. 12월이 다가오면 인간은 누구나 숙연한 시간 앞에 서는 것 같다. 멀고 아득한 뒤안길도 한번 되돌아본다. 지난 현란했던 여름 축제가 밀물처럼 밀려와 가슴을 치고 달아난다.

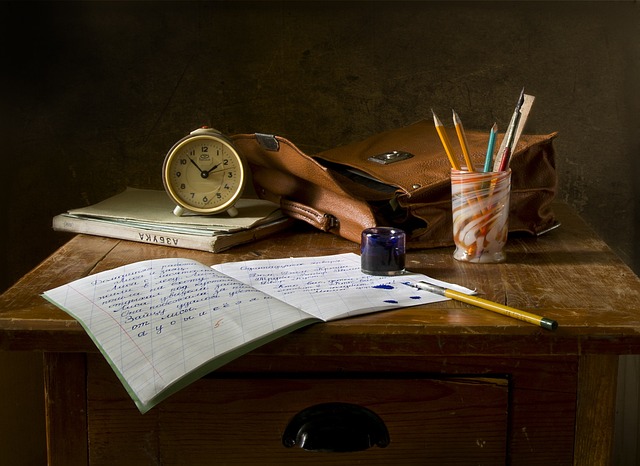

프로방스 아파트 앞 휘어진 노송(老松) 위에 걸렸던 유순하던 그 달도, 공원의 나무들도, 바람이 실어 오던 땡의 향기도, 여름 풀벌레 소리도 이제 물기 없는 대지에 슬픈 노래되어 여름 제(祭)에 묻어가 버린 지 오래다. 허허로운 밤에 깡마른 언어만 깨어 원고지에 즐비하다. 이것들도 결합되었는가 하면 해체되고, 해체되었는가 하면 다시 모여들어 수시로 들쭉날쭉해서 나를 혼란으로 몰아넣는다. 그래도 나는 이런 고달픈 순례를 강행해야 한다. 산문적으로 살지 않으려고 나는 얼마나 많은 시간을 버티었는가.

“날개 다치지 않는 새가 되려면,

나는 언제 철이 드느냐고

비탄에 잘 빠지던 그 여인,

지금은 하늘을 날고 있을까.

신이여, 찢긴 날개 달고 있더라도,

그 여인 늘 깨어 있도록 보살펴 주소서”

이런 시를, 기도를 올리면서 삶의 모퉁이들을 돌아온 갸륵한 나의 시간이여! 순도 높은 너를 저장하여 불임을 거부하고 봄을 기다리고 서 있는 나목의 혈관처럼 면면히 하루하루를 지켜 온 나, 이게 거듭 나는 원고지의 새로운 잉태를 소망한다.

문학은 인생 한복판에 있어야 한다기에 이것도 저것도 싫다 않고 소처럼 묵묵히 감내했던 나의 젊은 날들이 슬프지 않도록 신이 배려해 주는 남은 시간을 욕심껏 마시고 싶다. 12월은 그래도 슬프다. 멀리 있는 얼굴들이 그립다. 어느 친구가 말했듯이 진정 나는 마지막 기차가 떠나 버린 대합실의 손님인가. 아직도 무엇을 골똘히 생각하며 서성거리고 있는가. 또 기차가 도착할 것이라고 기다리고 있는 것일까.

그렇다. 대합실에도 행복한 몽상이 가능하다고 믿는 쪽이 나을 것이다. 12월은 밤이 길다. 그 긴 밤에 꿈이 있어 주어 그래도 행복하다. 그런 꿈과 영혼이 결합하는 밤을 나는 사랑한다. 외롭다고 하는 그런 고독한 밤을 나는 사랑한다. 마치 확실한 대상이 없으면서도 '사랑' 그 자체를 사랑하던 젊은 날들처럼 나는 아직도 꿈꾸고 있는 것일까.

이런 글을 쓰고 있는 중에 나는 전화를 받았다. 낯익은 목소리다. 생생한 음성이 오고 간다. 나는 조금 전의 호수 같은 분위기에서 밀려나 버렸다. 대화는 마냥 즐겁고 행복하다. 재기에 넘치는 화려한 말을 한참 즐겼다. 일기와 편지가 '시의 세계'라면 전화는 확실히 ‘산문의 세계'이다. 일상은 살면서 산문 지대를 벗어나기란 여간 어려운 것이 아님을 안다. 명확한 논리나 확실성이 없어서 방황하거나 우회를 하기도 하지만 그래도 꿈꾸는 것은 확실히 시의 세계이다. 현대인은 일기나 편지 쓰기를 좋아하지 않는 것 같다. 그것은 복잡한 이유를 가지겠지만 편지 교환 수단이 없어져 가는 것이 안타깝다. 모두가 인색해져 가는 것일까.

오랫동안 나는 객지로 돌아다녔기 때문에 많은 편지를 썼고 받은 경험이 있다. 편지를 쓸 때 대상을 향하는 정결한 마음과 답장이라는 메아리가 돌아올 때 그 기쁨은 이루 말할 수 없다. 특히 철자법이 틀린 노모의 두툼한 편지로부터 길 떠나면 보내 주는 친구의 엽서, 오랜만에 근황을 알려주는 안부 편지까지도 나에게는 ‘눈물 나는 정’으로 남는다. 그래서 나는 전화의 음성도 좋아하지만 시적인 세계인 문통(文通)을 더 좋아한다.

어느 12월, 예쁜 선물 소포와 전화를 받았다. 그러나 그것은 편지를 기다리는 마음을 채워 주지 못했다. 그믐달은 누구나 편지를 기다리는 마음이 한구석에 남아 있어 전해받고 싶은 언어들이 있다. 그리고 후회스러운 일들을 용서받고 또 너그럽게 용서하고 싶은 계절이다. 나는 올 12월에 멋진 편지를 한 통쯤 띄울 것이다. 열두 달 향유를 바른 마음을 보낼 것이다.

빛바랜 옛 일기장에 적어 둔 <12월의 편지>라는 나의 졸 시 하나가 생각나는 달이다.

전화 전보가 진을 치고 있는

콘크리트 숲 속에서

우리는 시를 빼앗겼다.

합성수지같이 편리하고

더러운 목숨같이 질긴 통화는

마침내 비단 같은

말(言語)을 밀어젖혔다.

편지 쓸 줄 모르는 식자(者)들이

우글거리는 도심(都心)

고지서 선전 인쇄물만 득실거리는

빈 우편함을 동지섣달까지 원망하다가

외로워 죽어 가는 여심

저기 길모퉁이 전봇대 아래

가슴을 토하며 쓰러져 간다.

희망과 새봄을 약속하지 않는 12월이 있다고 생각하지 않는다. '시를 빼앗긴 슬픈 ‘여심’과 기다림에 지쳐서 '가슴을 토하는 쓰라림’ 다음에 거듭나는 강한 ‘여심’을 믿어 본다. 새살이 발돋움하는 봄을 기다리며 나는 또 멀리 있는 나의 ‘꿈나무들’을 위해 ‘전신 전화’, ‘콘크리트 숲’, ‘합성수지’, ‘인쇄물'과 같은 문명 횡포에 함락당하지 말라고 정신이 살찌고 마음이 온유해질 나의 진실한 기도를 올린다. 또 나의 어머님 오래오래 내 곁을 지켜주시라고 간절히 빈다. 나의 12월은 귀중하게 절제하고 비축해 놓은 모든 언어로 내 사랑으로 초대한 얼굴들을 위해서 축수(祝壽)하는 ‘시의 달'이다. 기도의 달이다.

댓글